Grossistes en produits laitiers & avicoles

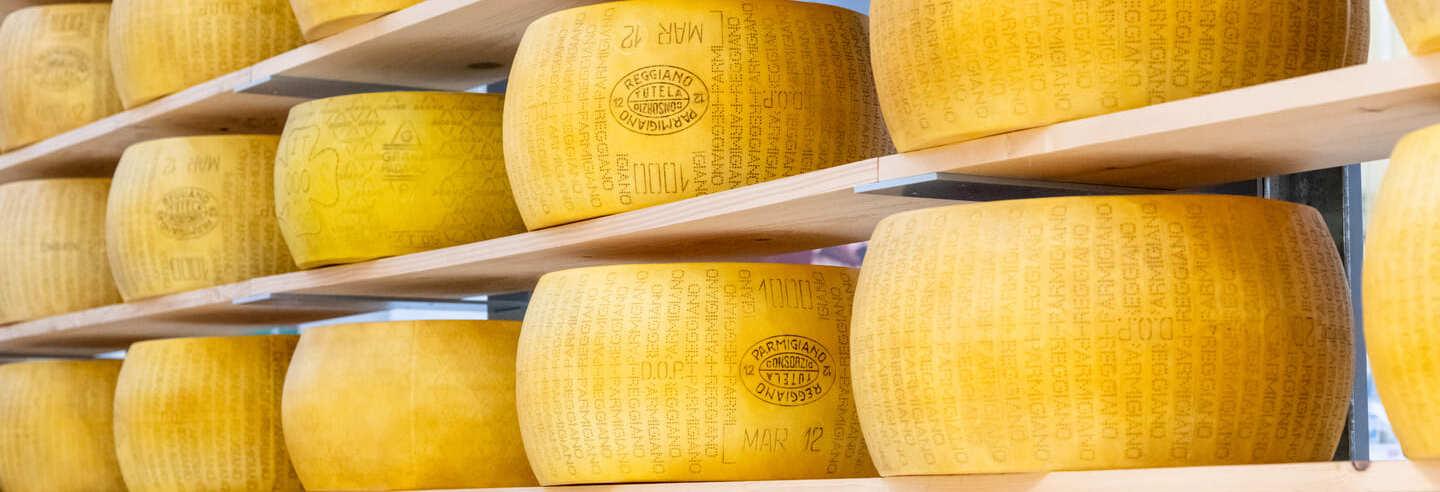

Partez à la rencontre des grossistes en produits laitiers et avicoles du Marché de Rungis et découvrez leur sélection de fromages, d’œufs, de beurres, de crèmes fraîches et d’autres produits d’excellence ainsi que de nombreuses prestations de découpe.

Grossistes en produits laitiers & avicoles

Grossistes en produit laitiers

Le Marché de Rungis, plus grand plateau de fromages au monde grâce à ses grossistes en produits laitiers.

Grossistes en produits avicoles

Retrouvez nos spécialistes en oeufs frais.

Notre sélection en produits laitiers & avicoles

Nous avons sélectionné pour vous des fournisseurs qui proposent les produits plus recherchés.

Produit laitier

Grossistes en fromage

Grossistes en fromage

Produit laitier

Grossistes en lait, crèmes

Grossistes en lait, crèmes

Produit laitier

Grossistes en yaourts

Grossistes en yaourts

Produit avicole

Grossistes en beurre

Grossistes en beurre

Produit avicole

Grossistes en oeufs

Grossistes en oeufs

Produit avicole

Grossistes en produits labellisés

Grossistes en produits labellisés

Top catégories

Besoin d'une version papier de l'annuaire ?

Chaque année, nous éditions le carnet d'adresses du Marché de Rungis qui vous permet d'identifier les entreprises en capacité de vous fournir les produits et services recherchés. Chaque entreprise de Rungis y présente ses spécialités et ses coordonnées.

Vous voulez acheter à Rungis ? Nous répondons à vos questions

Profitez d’un code de bienvenue NEW2025

Saisissez ce code promo lors de la création de votre carte d’acheteur

afin de bénéficier de 3 entrées offertes pour 10 achetées !

Portraits de grossistes

Rungis rassemble des grossistes passionnés à votre service pour vous conseiller les meilleurs produits.

11.04.2023

Christophe Prouvost

Christophe Prouvost

Prodilac

Produits Laitiers et avicoles

11.04.2023

Eric Fontaine

Eric Fontaine

Fruidor

Fruits & Légumes

11.04.2023

Bertrand Moulins

Bertrand Moulins

Métro FRANCE

Vente de gros

11.04.2023

Vincent Omer-Decugis

Vincent Omer-Decugis

Omer-Decugis

Fruits & Légumes

06.04.2023

Estelle & Stanislas Henriot

Estelle & Stanislas Henriot

Dynamis

Fruits & Légumes

06.04.2023

Georges Helfer & Olivier Fakhri

Georges Helfer & Olivier Fakhri

Georges Helfer

Fruits & Légumes

06.04.2023

Vincent Soler & Jean-Luc Maury

Vincent Soler & Jean-Luc Maury

Capexo

Fruits & Légumes

06.04.2023

Pierre Levy

Pierre Levy

Califrais

Marché

06.04.2023

Véronique Gillardeau Aerts

Véronique Gillardeau Aerts

Gillardeau

Marée

Besoin d'un devis ?

Envoyez une demande de devis à l’ensemble des grossistes du marché pour un ou plusieurs produits que vous cherchez à acheter.

Besoin du cours des produits ?

Consultez le cours des principaux produits vendus sur le Marché en partenariat avec le RNM.

Découvrez nos grossistes

Annuaire des grossistes

Fruits et légumes de saison, produits carnés de grande qualité, crustacés fraîchement pêchés et bien d’autres marchandises vous attendent au Marché International de Rungis.

Grossistes Produits de la mer

Retrouvez les différents produits carnés du Marché, dont la variété et la qualité font la réputation de Rungis.